„Vision schlägt Krise – Zur Herausbildung utopischer Perspektiven“

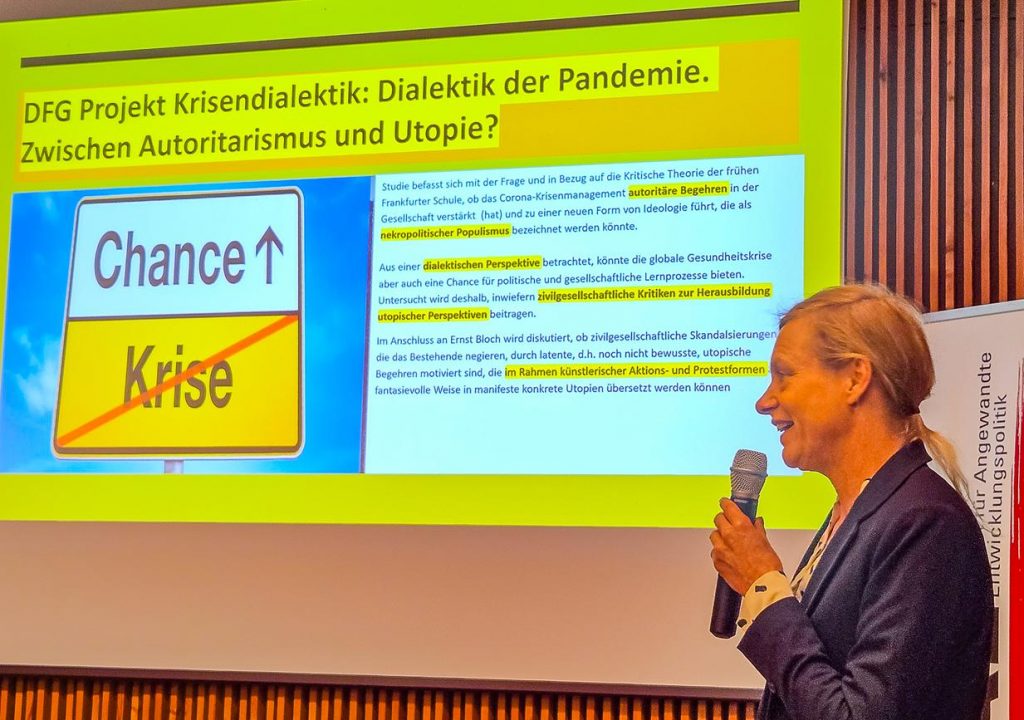

Vortrag von Prof.in Dr.in Nadja Meisterhans am 4. März 2025, Ottensheim

Nadja Meisterhans erläutert eingangs, dass im Rahmen ihres laufenden Forschungsprojektes mit der Bezeichnung „Krisendialektik“ untersucht wird, ob das Corona-Krisenmanagement autoritäre Begehren in der Gesellschaft verstärkt hat und zu einer neuen Form von Ideologie führt.

Dialektik meint den Prozess der Auseinandersetzung mit widersprüchlichen Positionen auf der Suche nach besseren Erkenntnissen. Auf der einen Seite gibt es den „nekropoltischen Populismus“, das ist eine Politik die sich mit Kontrolle/Entscheidungen über Leben und Tod beschäftigt: Welche Leben werden gerettet und welche nicht, welches Leben gilt als wertvoll und welches Leben nicht. Auf der anderen Seite könnte die globale Gesundheitskrise aber auch eine Chance für politische und gesellschaftliche Lernprozesse bieten.

Untersucht wird deshalb, inwiefern zivilgesellschaftliche Kritiken zur Herausbildung utopischer Perspektiven beitragen.

Grundsätzlich gilt: Krisen können als Katalysatoren für gesellschaftlichen Wandel dienen. Sie schaffen Momente, in denen bestehende Strukturen und Systeme hinterfragt, kritisiert und neu gestaltet werden können.

Meisterhans erwähnt auch, dass bereits beim Ausbruch von Ebola, die Schwächen des weltweiten Gesundheitssystems sichtbar wurden, da 400 Millionen Menschen keinen direkten Zugang zu Gesundheitseinrichtungen hatten. Damals war diese Viruserkrankung vorerst weitgehend auf Afrika beschränkt. Erst als ein Amerikaner damit infiziert wurde, kam es zu einer entsprechenden Aufmerksamkeit und Maßnahmen. Ebola und später Covid sind Teilaspekte der multiplen Krisen, die das Strukturelle deutlich machen, das in den politischen, sozialen und ökonomischen Dimensionen von Gesundheitsfragen liegt. Die eigentliche Krankheit, meint Meisterhans, heißt aber schlicht „Armut“.

Wesentlich erscheint der Referentin, dass Krisen auch immer politisch „geframt“ werden. Diese werden – wie alle gesellschaftlichen Phänomene – sozial bzw. sprachlich konstruiert. Es gelte ebenso in ideologie- und machtkritischer Perspektive in Betracht zu ziehen, welche Akteure mit welchen Motiven und Themen sich in den Prozess einbringen und überhaupt Gehör finden. Wie werden Krisen politisch gelöst oder werden sie aus machtstrategischen Gründen mythologisiert und instrumentalisiert?

Dabei eine Apokalypse zu zeichnen, ist eine Vorgangsweise, die im Sinn von Carl Schmitt (Jurist im Nationalsozialismus und Philosoph), den Ausnahmezustand heraufbeschwört. Nach Schmitt ist nicht das Volk – wie in unserer Verfassung festgelegt – sondern derjenige der Souverän, der über den Ausnahmezustand verfügt. Und in dieser Bestrebung findet auch die autoritäre politische Stoßrichtung ihr Ziel. Die Apokalypse als absolut negative Vorstellung über die Zerstörung und den Untergang der Welt (diese Todesphantasien sind Faschisten besonders zu eigen: „viva la muerte!“ / „Es lebe der Tod!“ lautete beispielsweise die Parole der Franco-Faschisten; A. d. V.). Meisterhans grenzt davon die Dystopie ab, die unerwünschte gesellschaftliche Zustände beschreibt. Doch in jeder Dystopie, meint sie, läge eine latente Utopie. Aber Krisen können auch in die gesellschaftliche und politische Regression führen. Z.B. Pandemieproteste/Querdenker, KlimaleugnerInnen udgl. Daraus sollte gelernt werden, wie demokratische Staaten und Gesellschaften mit zukünftigen Krisen im Kontext großer – und erforderlicher -Transformationen umgehen könnten. Im Rahmen der internationalen Populismusforschung wird zudem betont, dass der autoritäre Populismus Teil des neoliberalen Krisenmanagements ist. Die Demontage von staatlichen Strukturen, Aushöhlung und Schwächung von internationalen Organisationen sowie das Negieren von Bedürfnissen von Marginalisierten (zu denen Flüchtlinge, Migrant*innen, informell Beschäftigte und Menschen in prekären Lebensverhältnissen gehören) schwächt die Menschen / die Bevölkerung insgesamt und ist Ausdruck neoliberaler Politik.

Außerdem versuchen neoliberale Regime, Ideologien als obsolet zu erklären („Ende der Geschichte“ / Francis Fukuyama), sich als post-ideologisch zu deklarieren und damit die eigene ideologische Basis zu verschleiern Dies dient dazu, sich der (Ideolgie-)Kritik zu entziehen, um bestehende problematische Machtverhältnisse und Ungerechtigkeiten bei den Betroffenen nicht ins Bewusstsein gelangen zu lassen. Medien – insbesondere soziale Medien – spielen dabei eine große Rolle. Doch das bedeutet den Tod der Kritik und die Unmöglichkeit des utopischen Denkens im Neoliberalismus. In diesem Sinn ist die Unbewusstmachung der Wirkmacht ideologischer Anrufungen eine Machtstrategie. Aber – meint Nadja Meisterhans resümierend – das Verdrängte kehrt zurück! Die Unbewusstmachung des Leidens stellt den Nährboden gesellschaftlicher und individueller Regression dar. Da dieses Leiden – auf Grund der skizzierten politischen Praxis – nicht mehr gedacht und damit auch nicht formuliert werden kann, findet es (auch) Ausfluss in der Optierung für politische Parteien, die eine Radikalisierung und Verrohung – bis hin zur gesellschaftliche Mitte – des Gemeinwesens vorantreiben. Wobei es de facto keine konstruktiven und das (vermeidbare) Leiden beseitigende Lösungen von dieser Seite gibt.

Psychoanalytisch betrachtet, machen der autoritäre Populismus und der Neoliberalismus durch die machtbedingte ideologische Unbewusst-machung nur Verdrängungsangebote. PopulistInnen instrumentalisieren genau diese unbewussten und unbewusst gemachten Ängste, und docken an unbewusste Ressentiments an.

Neben der Stärkung von kollektiven nationalen und auch internationalen Organisation auch die fürsorgliche Rolle des Staates auszubauen (und nicht das neoliberale individualistische Menschenbild, mit dem Zwang zur Selbstoptimierung und der Vorstellung, an allem selbst schuld zu sein, weiter zu bedienen), wäre nach Nadja Meisterhans die Kunst und der Protest mit und durch soziale Bewegungen somit die ästhetische (Sozial)Kritik Ausdrucksformen der Veränderung. Ein ganz konkretes Tun könnte darin bestehen, die Solidarität und zwischenmenschliche Unterstützung, das Engagement in Vereinen und karitativen Verbänden als eine wirksame Gegenstrategie anzuwenden. In dem auch Ideen und Vorstellungen des besseren Zukünftigen aus dieser Praxis heraus entwickelt werden, können sich Utopien bilden und in der Folge zum Durchbruch verholfen werden.

Harald Wildfellner